师说·怀念贾植芳先生| 张业松:贾植芳先生的最后时刻

张业松

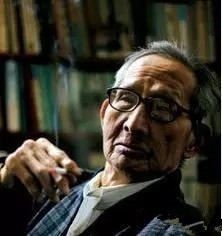

贾植芳先生(1916—2008),山西省汾城(现襄汾)人氏。著名七月派作家,复旦大学中文系教授,博士生导师,主持过中文系现代文学和比较文学两个学科的创建工作,晚年担任复旦大学图书馆馆长。

4月24日是贾植芳先生忌日,批评工坊在23、24、25日推出3篇系列文章,以此遥祭贾植芳先生。

复旦学子怀念贾植芳先生

贾植芳先生不喜欢住医院,但好像很喜欢上医院。不记得有多少次,我主动要求或被叫去陪他上医院,“检查”或“拿药”。他总是兴致勃勃,穿好平时不穿的外套,戴上平时不戴的呢帽或遮阳软帽,拿上在家不怎么用的STICK,叫上出租车,用现在的孩子们的话来说,很“拉风”地出门,一路上指点街巷,劲头十足地讲述他当年在其中的冒险经历。而且基本上,不论是否实际需要,他这样出一次门,总要在外面找个馆子吃顿饭,——多数时候是吃面,在我想来,很有点想方设法延长“进城”的时间和快乐的嫌疑。师母不在以后,先生的体力和精力衰退得很明显,这样的“找乐”的机会少了,偶尔有之,他沿路的谈兴尽管仍在,毕竟有些谈不动,对场所和事迹的指点限于点到为止了。

等到真的需要住院了,他又会变得很不耐烦,总是在病情稍有好转的时候,就嚷着要回家。他把住院叫做“坐监”,我想不是因为耐不住性子,而是不喜欢这种受约束的生活。受约束倒也不是说真的像坐监一样丧失了人身自由,或因他过去的四次牢狱经历而对“疑似”监狱生活怀有恐惧,而是,这种生活打乱了他原有的生活秩序,影响了他熟识的与生活发生关联的渠道和方式。对于一位教授,或一个知识分子来说,什么才是他最不乐意放弃的与生活发生关联的渠道和方式?贾先生的行为给出了答案,那就是读和写。哪怕只是在医院里住两天,哪怕是在多至六床的普通病房,只要病情许可,他也会要求把家里的书报和纸笔带来,而且蚂蚁衔草似的,今天一本明天两本,不多久病房就会呈现出临时书房的模样。

2007年11月11日,贾植芳先生因肺炎迹象到上海市第一人民医院干部门诊求诊,随即确诊,入住该院国际部特需病房,至12月8日,在他自己的反复要求下出院。近一个月的住院时间,在我的记忆里已经是超长记录了。但随即,因停止用药而复现的症状再次把他赶回了病房。2007年12月11日,贾植芳先生最后一次入院,在医院里度过了他一生中最长的一段住院时光,至2008年4月24日星期四18:45分,因肺炎并发心衰、肠梗阻(指标显示高度恶性肿瘤可能)、最后导致呼吸衰竭,抢救无效死亡。据近十年来负责照料他的生活起居的内侄女任桂芙女士介绍,先生约在临终前5小时陷入昏迷、前5天放弃读写。他的最后一篇日记写于4月18日,记述了“大晴天”里几位学生的来访,及重温收在《贾植芳文集》第二卷里的《<中国现代文学社团流派>序》,因为前一天来访的郜元宝透露这部书将由复旦大学出版社重版。

《贾植芳文集》

先生临终的时刻,我在学校授课。复旦大学课表第9节18:30分开始,在关掉手机前的最后一刻,我接到陈思和老师的短信:贾先生危急。我狠了狠心,关掉手机,对着一个超大教室和一个实时连线分教室里几百名复旦大学网络教育学院的学生开讲近代小说,主要是恽铁樵的《工人小史》,一篇勾画近代上海机器工业和城市文明成长轨迹和模式的杰作。我对学生说,如果你们想要了解自己的祖辈在上海立足的历史,或者关心今天的农民工如何融入“现代大都市”,就应该认真阅读这篇作品,因为它提供了近代工业和城市吸纳和改造外来人口的基本模式。按照这种模式,工业和城市把来自四面八方的“流动人口”吸纳过来,以极其残酷的方式教给他们城市生活的基本规则,在迫使他们付出惨痛代价之后,最终使他们在最低生活保障线上容留下来,正式作为一个城市市民去展开自己的生活,而城市和工业也由此日益膨胀,逐步发展起来。我一边以比平时快许多的语速讲着这些,一边脑子里叠现着先生多次向人讲述过的他自己“兜里揣着8分钱来上海花了一辈子还没花完”的故事,同时还想着,先生不会怪罪我的吧?如果他是我,他也会上好这堂课的吧?更重要的是,他一定会像往常那样,挺过这次危机的吧?明明我昨天下午去看他,他的气色、眼神和头脑还是那样地强旺着,不过因为喉间有痰,说话含混,呼吸费力。医生会有办法解决的吧?

据说周作人获知鲁迅的死讯,仍然声色不乱地上完了他该上的课,从容拍掉手上的粉笔灰,才变出悲哀的声调说,鲁迅死了,我要去看望他的母亲。我终于没有修炼到这样的程度,也本无效颦的意思。脑子一忙就容易乱,心绪乱了课就讲不下去,只好请同学们原谅我匆匆讲完该讲的内容提前下课。19:30左右打开手机,涌入的是何清兄的短信:先生6:46分走了;是别的报信的电话:先生很不好;是急忙求证得来的信息:人已经没有了。脑子轰轰着,跳上出租车往医院赶,首先想到的是该通知谁谁,谁谁谁,还有谁谁谁,这样一直冲到先生病床前。从电梯口到病房,各处赶来的人们已经塞满半层楼面,但现在回想,好像除了两位在我出电梯的同时要进电梯的先生之外,我对当时冲过去时谁在为我让路、谁在与我打招呼似乎毫无印象。

出现在我眼前的先生,盛装仰卧,面色舒展,平和如生。我站在他的左面,伸手到被单底下握住他的左手,温软如昨。他外套的衣领被被单压住一只角,我伸出另一只手为他理理好,手背贴近面颊时,仿佛感受到他的体温。我的下巴忍不住抖动起来,在咬合不住的时候,鼻翼也跟着翕动起来。我终于崩溃,再一次在先生面前彻底暴露了自己的软弱。令我难以自制的是,就在昨天,就在同一个位置,以同一种姿势,我还一如往常在聆听着先生学术上的关怀,答应着会跟进他的关心;先生尽管呼吸困难,说话费力,全身插满管子,头部转侧一下也不很容易,却是眼神清亮,头脑清晰,面色充满生气,也还在一如往昔地与他尚不熟悉的我的学生们做着快乐的约定:等我病好了,请你们来家里做客!……

贾植芳先生在病床上

此前两天,由于先生病情恶化,思和老师指示我循惯例组织同门轮流陪护。最后经在读师弟刘涛的协调努力,按一天两班排定了每周七天的日程,做好了协助先生与病魔持久周旋的准备。在值班表排定之前,我另外要求我自己带的几位学生从周三开始轮流去医院守候,以备急难。周三上午是李碧琰,她从医院打来电话说贾先生看起来确实不大好。我午饭后赶去医院,她仍在那里,张新颖、栾梅健二位教授和即将毕业的日籍师妹木村泰枝也在,她带来了两只祈福的千纸鹤。先生在午睡,而且要做一个开通输液通道的小手术,暂时不便探访。大家在休息厅交流了一阵情况,他们几位先走,我留下来等换班的朴彗廷和陈文烨。她们到来时,先生的输液通道已开好,而且并没有费什么事。我带她们两位进房跟先生见面。与前几天相比,先生的面貌已有所变化,纵横交错的管子令人心情沉重。但他精神不错,见我即跟我招呼,说了一大串话,只是呜哩呜噜听不清楚。他一边说一边用眼神跟我交流,大约见我迷惑,又放慢语速说一遍。前几天从澳洲赶回来的先生养女贾英听懂了他说的第一个意思,是说“胡风会议文集”;我自己听懂了第二个,是说“朱锡侯”。

1981年胡风与友人(左二为贾植芳先生)

我懂了,原来他仍在关心着这两件和我有点关系的事。第一件是指2002年复旦和苏州大学合办的胡风诞辰一百周年学术讨论会文集,这部文集拖延了好几年,最近总算落实了出版单位,我是会议的操办者和文集的编者之一,先生是在向我打听出版进度。朱锡侯的事情则是指,我曾带给他一章已故生理心理学家朱锡侯先生的口述回忆录记录稿,在这章书稿中,朱先生回忆他和贾先生早年的交往,以及因这种交往在反胡风运动中受牵连的经历。先生大概是要和我交流读后感。明白他的意思后,本来沉重的心情忽然为之一轻:先生还是原来的先生,只是目前遇到了一点麻烦而已。没问题!凭他战场上滚过、监狱里蹲过、忙碌里累过、劳改队里锻炼过来的身体和精神,哪一次闯鬼门关不是全身而返?所以,一定没问题!桂芙说:你看他说得多好啊!病好了到家里来做客,这话说得真好!两位女生听到先生的邀请,也是连声谢谢。

鲁迅晚年病重的时候,有一天晚上醒来,喊醒了广平,请她开开电灯,给他“看来看去的看一下”。广平大约以为他在说胡话,惊慌地问为什么,鲁迅说:“因为我要过活。你懂得么?这也是生活呀。我要看来看去的看一下。”广平终于没有听懂,没有开灯。鲁迅躺在黑暗的夜里,感受着街灯的光穿窗而入,屋子里显出微明,他“大略一看,熟识的墙壁,壁端的棱线,熟识的书堆,堆边的未订的画集,外面的进行着的夜,无穷的远方,无数的人们,都和我有关。我存在着,我在生活,我将生活下去,我开始觉得自己更切实了,我有动作的欲望——但不久我又坠入了睡眠。”(鲁迅:《“这也是生活”》)

鲁迅出色地描绘了一位病人对人间生活的留恋和渴望。然而,一位有着这样的要求和想法的病人,也并不是普通的病人,而是能在及身而有的诸种事物之外,建立自己与“无穷的远方,无数的人们”之广大世界的连结的人。确切地说,这样的人就是知识分子。

贾植芳先生在他最后的日子里,留给每一位常来常往或偶一往访的接触者的印象也许都不尽相同。我作为先生的再传弟子,在先生遽然辞世带来的困难里,努力记下这一鳞半爪,希望有助于增进读者对一位广受敬重的老知识分子的了解。我想说的意思其实很简单,一句话可以说完,就是:贾植芳先生终生保持了知识分子的本色和关怀,他活在鲁迅的脉络上。

2008年4月27-28日

(原载《书城》2008年第6期)